ANTOINE REVERCHON

Voici venu le temps des économistes dans ce débat et dans cette journée pour traiter du sujet en titre qui est « Économie de guerre et planification écologique ». De prime abord, ce sont deux termes qui ne devraient pas avoir de rapport. Cependant, comme vous avez pu le constater, Bruno Latour a déjà mis en relation ces deux termes lors de son exposé. L’idée est de passer du règne du risque à celui de l’incertitude, ce qui correspond à un des titres de publication de Magali Reghezza ici présente et qui participera à ce débat.

Pourquoi ce rapprochement ? Pourquoi dire qu’on passe du règne du risque à celui de l’incertitude ?

Pour répondre brièvement à ces questions je dirai que ce que la violence de la guerre et celle des catastrophes climatiques ont en commun, c’est de remettre en cause les existences, des vies individuelles, de ceux qui sont dans la violence de guerre.

Pierre Charbonnier dans les colonnes du Grand Continent. Il poussait ce rapprochement jusqu’à parler d’écologie de guerre. L’écologie de guerre sera d’ailleurs un des sujets débattu aujourd’hui. Mais je laisse Joe Stiglitz, dans la même revue, analyser la triple crise de la pandémie, du climat, de l’Ukraine comme les signaux d’un interrègne que connaîtrait l’Occident contraint à nouveau de se battre pour faire vivre son modèle. On sait aussi, comme l’a montré l’économiste Jean-Luc Gaffard, à quel point le temps est une dimension essentielle du fonctionnement de l’économie capitaliste puisque ce sont les instruments économiques qui permettent de gérer le risque, de lui donner une valeur qui décide à la fin qui va dépenser quoi, qui va investir dans l’espoir d’un gain futur. C’est alors qu’on rejoint le terrain de l’économie.

Comment, donc, passer d’une gestion du risque à une gestion, si l’on peut dire, de l’incertitude ?

Il y a de nombreux exemples historiques puisque notre histoire ne manque pas de guerres terribles, d’épidémies, de catastrophes naturelles. Cependant il est nécessaire de changer de règne et pour changer de règne il faut modifier sa carte de pensée. Il faut admettre que ce qu’on a pu croire jusqu’ici en économie en particulier ne fonctionne plus, qu’il y a de nouveaux paradigmes qui doivent être inventés pour se retrouver face à une situation d’incertitude. La main invisible des marchés a eu les doigts coupés et maintenant ce dont il est question c’est le retour d’une puissance publique active, planificatrice. Il s’agit justement de cette transition, des limites de cette possibilité, de ce changement de règne dont nous allons débattre.

Éric Monnet est professeur à l’École d’économie de Paris, directeur d’études à l’EHESS et qui a été longtemps économiste à la Banque de France, historien de la planification économique des Trente glorieuses et qui a publié récemment La Banque-Providence, à propos duquel il a été interviewé par Shahin Vallée dans les colonnes du Grand Continent.

Magali Reghezza-Zitt est maître de conférence en géographie à l’École normale supérieure ou elle co-dirige le centre de formation sur l’environnement et la société qui a déjà beaucoup publié justement sur les crises, sur les questions de résilience et d’adaptation des territoires et des sociétés – et donc de ce passage du risque à l’incertitude.

Michel Aglietta est économiste, conseiller scientifique au centre d’études prospectives et d’informations internationales, le CEPII. Il a signé de nombreux ouvrages sur la monnaie bien sûr et récemment La course à la suprématie monétaire mondiale, livre sur la rivalité sino-américaine en matière monétaire. Il a travaillé également sur la planification économique en Chine et sur les politiques macro-économiques européennes.

Jean Pisani-Ferry, professeur d’économie à Sciences-Po à l’Institut universitaire européen de Florence, chercheur à Bruegel et au Peterson institute à Washington. Commissaire général de France Stratégie, il est un des auteurs du recueil Politiques de l’interrègne.

Massimo Amato est professeur d’histoire économique à la Bocconi, spécialiste d’histoire monétaire et financière et a publié L’Énigme de la monnaie et d’autres ouvrages en italien et en anglais.

ERIC MONNET

Je vais faire quelques points de définition sur cette notion d’économie de guerre comme vous avez pu l’employer ici, à la fois dans un sens littéral de guerre telle qu’elle a lieu en Ukraine et en Russie pour qualifier les conséquences économiques dans ces pays, puis dans un sens plus métaphorique, qui s’applique à notre pays et à l’Europe plus généralement. Ce sens que l’on peut qualifier de métaphorique qualifie des économies qui ne sont ni en guerre d’un point de vue légal ou diplomatique, ni matériel – personne ne ressent la guerre aujourd’hui dans son corps.

En quoi est-ce que cette utilisation métaphorique d’économie de guerre, pour qualifier l’économie actuelle, peut-être pertinente ?

Il faut d’abord distinguer trois manières différentes d’utiliser cette notion.

Je vais d’abord les énumérer et ensuite jeter un regard assez sceptique, émettre quelques doutes quant au recours à cette notion pour qualifier la situation politique et économique actuelle.

La notion d’économie de guerre est souvent utilisée pour qualifier le basculement géopolitique actuel, une reconnaissance sans doute trop tardive de l’ennemi que constitue la Russie. On peut aussi mettre en avant les conséquences économiques que possède cette reconnaissance avec les nouvelles demandes d’adhésion à l’OTAN. Nous pouvons ainsi le voir sur les nouveaux plans d’approvisionnements énergétiques pour l’Europe.

Cette notion qualifie également un choc économique qui renvoie aux conséquences de la guerre sur l’économie mondiale, à la fois sur les exportations et sur les prix. On le conçoit comme un choc de court terme lié à cette guerre et qui modifie les chaînes d’approvisionnements.

Le troisième sens, bien différent des deux premiers, le plus débattu aujourd’hui, qualifie les conséquences d’une rupture et d’une transition à long terme écologique. Le prix de l’énergie causé par la guerre rencontrerait un autre besoin politique qui serait celui de la transition écologique. C’est de cette coïncidence historique qu’il faudrait se saisir.

Je vais d’ailleurs principalement discuter de ce troisième point. Il faut revenir sur la façon dont s’est formée cette notion d’économie de guerre. Quelles ont pu être les utilisations modernes et de justifications politiques ? L’économie de guerre est une chose très simple, mais intéressante à souligner. Elle se distingue assez fortement des notions « d’économie de la guerre » ou des « économies en guerre ». Par exemple, on qualifie très rarement des périodes du XVIIème ou du XVIIIème où les États européens sont continuellement en guerre et que les dépenses militaires représentent quasiment l’intégralité des budgets des États, d’économie de guerre. Si on ne les qualifie pas vraiment d’économie de guerre, c’est que la guerre est constante.

Cette notion d’économie de guerre est forgée non pas pour caractériser une économie où le militaire est prédominant mais en opposition à une économie libérale de paix.

Les critiques de la planification après la seconde guerre mondiale utilisaient la notion d’économie de guerre dans un sens péjoratif car elle montrait que l’État avait un poids trop dominant et que nous devrions revenir à une économie libérale normale.

Au contraire, les fervents défenseurs de l’intervention de l’État pensaient que l’on était sorti de l’économie de guerre et que l’intervention de l’État suivait une logique de long terme. Il est donc essentiel de souligner que l’économie de guerre est toujours associée au court terme. Les politiques qui sont mises en place pendant la guerre sont justifiées par un horizon court et l’espoir continuel d’un retour à une situation différente, celle de la paix. La légitimité de l’inflation pendant la guerre comme celle du rationnement ne peut se faire que parce qu’il y a un retour espéré dans une logique de trop court terme.

Le texte de Keynes, Comment financer la guerre, est toujours recommandé pour comprendre ce qu’a pu être l’économie de guerre. Cette phrase célèbre « l’économie de guerre, c’est le passage de l’abondance à la pénurie » illustre parfaitement le concept.

La pénurie n’est ni la décroissance, ni la sobriété. Dans l’idée de pénurie, il n’y a pas d’adaptation des besoins. Pendant un temps court, les besoins ne sont pas rassasiés. À mon avis, cette notion d’économie de guerre n’est donc pas forcément adaptée par rapport à d’autres comme celle du Green New Deal, car elle a toujours été liée à un horizon de court terme et de non transformation des besoins.

ANTOINE REVERCHON

Oui effectivement et il y a d’autres risques. Quelles sont les autres confusions possibles ?

MAGALI REGHEZZA-ZITT

Nous avons pas mal échangé autour du texte de Pierre Charbonnier.

Nous avons ainsi remarqué qu’il se passe quelque chose autour de la sobriété. J’ai travaillé sur la question des catastrophes naturelles et des risques et j’ai ressenti un malaise sur le fait que l’écologie de guerre venait finalement, dans sa traduction la plus médiatique, à parler d’individu.

Il existe une injonction assez caricaturale qui nous demande de baisser le chauffage et de mettre un pull. Cette injonction, qui pose la question de la place de l’individu dans cette transition, était intégrée d’un point de vue moral au nom de l’effort de guerre – cette idée de solidarité avec le peuple ukrainien.

En même temps, la question même de la transition et de ses causes était posée. L’hypothèse de Pierre Charbonnier était finalement que la guerre allait réussir à avoir un véritable levier d’action et que les individus allaient pouvoir y participer au nom de la résilience.

Ce qui est très intéressant quand on travaille sur cette notion de résilience, c’est qu’au départ elle a un sens très particulier, global – utilisée dans des approches assez radicales pour décrypter la capacité des individus. Les individus n’étaient pas seulement des éléments passifs. Cette « capacitation », c’est l’idée que l’on allait redonner aux individus les capacités de faire face, d’agir, de répondre en tirant soit vers plus de liberté, soit en travaillant sur la réduction des inégalités. Or cette injonction allait faire porter sur l’individu le coût et la responsabilité de l’inaction.

Alors que le rapport du GIEC, qui a trente-deux ans, montre que les infrastructures présentes épuisent déjà nos budgets carbone, il est évident que nous ne venons pas juste de découvrir que l’on dépendait du gaz russe.

Toutes ces politiques de l’inaction sont invisibilisées. Et derrière cette idée, il y a aussi une manière de transformer ce qui relève de la contrainte, « je n’ai pas le choix », en obligation morale. À partir du moment où l’obligation morale est là, la situation est très différente car nous devons agir et donc pouvoir arriver à cette fameuse acceptabilité. En effet, si vous ne coupez pas le chauffage, vous en venez à être considéré comme pro-Poutine et donc non-patriote.

La complexité de la transition est occultée alors qu’en réalité, la question du gaz relève de l’atténuation. Nous allons devoir réduire les émissions pour régler le réchauffement climatique. On bascule alors vers l’adaptation car à partir de ce moment on se situe en réaction par rapport à la crise qui va se produire du renchérissement des matières fossiles.

Pour la première fois dans les rapports du GIEC, dans un résumé aux décideurs, la question de la sobriété a été posée. Cela signifie que l’ensemble des pays a accepté cette idée. Pour le GIEC, je le rappelle, la sobriété signifie que l’on va poursuivre le développement humain dans les limites planétaires. Il ne s’agit ni de décroissance, ni de retour en arrière, mais simplement de garantir le bien-être des individus dans le respect des limites planétaires. Cette sobriété devient non plus un événement pour l’atténuation mais pour l’adaptation.

Cette adaptation se fait par des petits gestes réactifs et non plus par les transformations structurelles nécessaires qui doivent toucher l’ensemble des leviers de la transition. C’est ainsi que cette question d’écologie de guerre montre justement la nécessité de re-situer l’individu et ses mesures structurelles. Si on veut qu’elles soient un jour acceptées, on ne peut pas se contenter d’en faire simplement des injonctions morales.

ANTOINE REVERCHON

Dans une table ronde d’économie, on ne parle pas seulement d’économie. Nous allons maintenant traiter du sujet des transformations structurelles. Elles nous conduisent à nous poser la question de la nécessité et de la possibilité d’organiser une planification de cette transition. Quelle forme pourrait-elle avoir ?

MICHEL AGLIETTA

Il est nécessaire de repartir du GIEC car sa sixième évaluation d’avril 2022 n’est pas comme les précédentes. Elle met en avant une alerte profonde. La limitation du réchauffement de la planète dans les deux scénarios, que la limite soit à 1,5 ou 2 degrés, implique un pic d’émission de gaz à effet de serre au plus tard en 2025. Nous sommes déjà loin en 2022.

La modélisation conduit à un réchauffement médian de la planète qui à la fin du siècle atteindrait au moins 3,2 degrés, c’est-à-dire qu’on ne sait pas si les conditions permettront à l’humanité de perdurer au cours de ce siècle. De plus, le réchauffement climatique repose sur une incertitude radicale. La neutralité carbone est incompatible avec la neutralité de marché. Nous sommes donc devant un problème fondamental qui implique évidemment une planification stratégique.

Nous devons considérer cette planification comme une démarche de viabilité fondant un pacte social sur un principe supérieur de préservation de la permanence intergénérationnelle des sociétés car ce sont les générations futures qui vont être les plus impactées.

La notion qui a été introduite par les scientifiques est celle de la limite planétaire à ne pas dépasser. Ces limites planétaires ont été conçues par un groupe scientifique dès 2009 et, en 2015, il y a eu un approfondissement dans Science qui met en avant quatre limites déjà dépassées. Ce sont le changement climatique, l’érosion de la biodiversité et la perturbation des cycles de l’azote et du phosphore. La conférence de Rio l’a dit. Il est nouveau pour le GIEC de relier très étroitement le changement climatique et les problèmes d’inégalités sociales. Le besoin de seuils sociaux minimaux, principalement d’éducation et de santé pour que nul ne soit privé de ses biens communs fondamentaux permettent une société juste. Le GIEC met en rapport les problèmes climatiques et la question de l’égalité sociale. C’est là la nouveauté. Une fois que l’on a dit cela, on sait que l’on a devant nous des problèmes fondamentaux. Ces problèmes concernent la planification stratégique et par conséquent le rôle des États. Il y a une incertitude radicale et il est donc fondamental à la fois de protéger et d’inciter. Protéger contre les risques de transition avec le danger de processus qui soient chaotique et inciter à produire des investissements bas carbone.

Protéger est à l’égard des risques transition et au problème que l’on appelle les biens qui deviennent impossible à tenir.

Inciter, c’est inciter à des investissements bas carbone. Pour cela, il faut une double valorisation du carbone. Cela n’est pas compris du tout par les politiques, ce qui veut dire que le prix du carbone incorporé aux biens polluants est un malus. Il doit progresser régulièrement pour réguler le risque de transition. Le risque de transition entraîne des acquis échoués dont les conséquences peuvent être des faillites d’entreprise qui créent du risque systémique. Il faut donc introduire le prix du carbone dans le prix de marché.

Le second est le prix du carbone qui est évité. C’est un bonus mais qui n’est pas un prix de marché, c’est un prix fictif, « shadow price« , qui doit définir la valeur sociale d’évitement des émissions pour inciter les entreprises à des investissements qui abattent les effets de serre. Ce prix sert à créer une politique d’investissement bas carbone. Il doit être fixé suffisamment élevé pour que les rendements des investissements des entreprises qui s’engagent dans cette difficulté liée à l’incertitude énorme, puissent investir quand même dans le bas carbone.

Il faut que le rendement soit suffisamment élevé pour se rapprocher du rendement marginal d’abattement d’émission que la société considérera comme la valeur du carbone évité, à la neutralité carbone. Cette double valorisation entraîne deux prix et ces deux prix doivent converger à la neutralité carbone. C’est ce qui est en cause mais cela ne suffit pas car les entreprises peuvent faire du greenwashing. Il faut donc qu’il y ait des experts indépendants qui doivent pouvoir mesurer la quantité de carbone abattue par un investissement d’entreprise. La quantité de carbone multipliée par la valeur d’évitement définit quelque chose de monétaire qui a un certificat carbone. Ce certificat carbone va mesurer la valeur de l’investissement et permet de rembourser le prêt que la banque a fait.

Il reste une chose importante à faire qui est de transformer le système financier. Dès lors que les certificats carbones arrivent aux banques, ils peuvent être titrisés et donc transformés en obligation carbone. Ces obligations carbones sont certifiées, ce ne sont donc pas de faux investissements verts. Les investisseurs institutionnels à long terme auraient intérêts à les prendre car ils ne sont pas corrélés avec les actifs qui existent déjà. Ce sont de nouveaux investissements que l’on appelle les investissements verts. Les obligations carbones vont être prises par les investissements institutionnels et vont avoir un prix qui évolue dans le temps et qui doit s’approcher voire s’égaliser par la banque centrale dans son quantitative easing et qui mettrait une égalisation entre la valeur du carbone évitée. La banque centrale peut donc réguler le prix pour qu’en 2050, les deux prix nécessaires, c’est-à-dire le bonus et le malus, s’égalisent au moment de la neutralité carbone.

ANTOINE REVERCHON

La question du cadre institutionnel se pose. La question est de savoir qui met en œuvre ce type de mesure. Les acteurs jouent-ils le jeu ? Existe-il une institution et des contraintes ?

JEAN PISANI-FERRY

Je voudrais signaler deux points de désaccord sur lesquels il nous faudra revenir. Je ne comprends pas l’idée selon laquelle nous serions sous des injonctions fortes.

Pour moi, la caractéristique de la crise énergétique, c’est précisément qu’il n’y a pas d’injonction. C’est-à-dire qu’on ne dit pas économiser de l’énergie, rouler moins vite, économiser du chauffage.

J’ai aussi un point de désaccord avec Michel Aglietta car à mon avis, il n’existe pas d’impératif en 2025, c’est seulement une manière de communiquer l’urgence. Pour moi, c’est une mauvaise communication de la part du GIEC.

Ce qui me frappe dans la crise écologique et la crise énergétique, c’est qu’on se trouve dans une situation inséparable. Le prix de l’énergie est très élevé alors même que la dette mondiale est à peu près 3 points en dessous du niveau où elle aurait dû être si la crise Covid n’avait pas eu lieu. On a une question qui n’est pas due à la guerre en Russie et des décisions récentes mais qui renvoie exactement à ce que Michel Aglietta vient de décrire. Une situation dans laquelle on n’investit pas assez dans le vert. L’économie privée est profondément perturbée. On pensait cette planification écologique comme quelque chose d’organisé, de prévisible – or ce n’est pas le cas. Il n’y a donc pas assez d’investissement et on se retourne vers les acteurs du système énergétique en leur disant : « on a besoin d’énergie, donc investissez ». Or on leur a dit le contraire pendant plusieurs années. Les injonctions contradictoires sont donc là et peuvent nous conduire dans des situations très perturbantes dans l’économie. On a une très forte tension entre ces deux dimensions, non seulement une tension sur l’horizon mais aussi sur le fond.

Quelles sont les actions à mettre en place ?

Il y a plusieurs manières de l’aborder.

La première serait de dire qu’on a un nouveau système à construire et des instruments pour cela. Simplement, ce que Michel Aglietta vient de dire montre bien la difficulté entre l’articulation, par les prix, les normes. La difficulté est que nous sommes dans un système dans lequel on ne peut pas fonctionner avec un seul prix. Il faut que la puissance publique prenne sa responsabilité et fixe des normes. Deuxième chose, c’est un changement d’une rapidité phénoménale. La première voiture électrique, la première Tesla, a été vendue en 2013. En 2030, les Britanniques ont annoncé qu’ils allaient interdire la vente de modèles thermiques. En l’espace de 17 ans, on va passer du prototype à la généralisation, c’est phénoménal.

La puissance publique impose de nouvelles normes, ce n’est donc pas l’innovation qui arrive et la population qui choisit si elle veut l’adopter ou non. On fait appel en partie à des technologies qui n’existent pas encore. Si on regarde à projection de 2050 sur quoi on repose, on se rend compte qu’un tiers des technologies n’ont pas dépassé le stade des démonstrateurs.

En abordant le sujet en technocrate, je dirai qu’on a besoin de cohérence entre les deux prix mais aussi entre les instruments réglementaires et économiques.

Nous avons face à nous tout ce travail de coordination administrative et il y a pour cela un besoin de mettre en place de vrais processus. Aujourd’hui nous sommes très forts sur la définition des prix implicites. Un rapport fait référence à l’international mais cette valeur sociale du carbone ne sert à rien dans des décisions concrètes.

Nous avons fait quelque chose de très beau intellectuellement mais malheureusement aucune action n’est mise concrètement en place. À aucun moment, quand on prend une réglementation, on ne vérifie que l’on est en accord avec cette contrainte de cohérence. Cela peut être le premier impératif, il faut s’assurer qu’entre la programmation et la réalité il y a des rouages qui fonctionnent de manière cohérente. Il y a aussi une dimension très importante qui est toute la dimension sociétale.

Les sociétés ne changent pas par les instruments économiques, les normes et les prix. Elles changent car les citoyens se convainquent de la directive. Il faut pour cela que la directive soit assez claire pour que la population puisse mener des actions. Aujourd’hui, il y a une partie des acteurs qui est désemparée car elle ne sait pas comment s’inscrire concrètement dans cette direction et qu’elle n’est pas en mesure de dire si les politiques que l’on a sont crédibles ou non. Nous sommes face à un problème massif de crédibilité des politiques climatiques. Il existe différentes échelles des articulations, locales, régionales, nationales, internationales qui sont extraordinairement compliquées. Il y a à la fois une espèce de volonté et de paralysie, qui est liée à la complexité de chacun d’inscrire son action dans une perspective.

Posez-vous la question de savoir pourquoi on mange moins de viande.

En partie parce qu’on a moins envie de manger de la viande mais en partie aussi car on s’est convaincus que la viande a un impact négatif sur la planète. Il n’y pas une seule réglementation ou incitation monétaire qui nous le montre. Simplement, la société change car elle est persuadée qu’il y a une direction. On sait que la viande va devenir un bien de luxe. On mangera de la viande mais rarement et avec plaisir car ce sera de la très bonne viande. C’est un changement de comportement collectif. Ainsi, chacun change car il règne une volonté de contribuer à la cause.

Nous sommes loin d’atteindre notre but, mais attendons cinq minutes, de voir ce que la Première ministre – nommée hier – mettra en place. Le rapport de France Stratégie est très intéressant de mon point de vue car nous constatons qu’une série de tuyaux ne mène en fait nulle part.

MASSIMO AMATO

Je trouve que les questions avec lesquelles le colloque a été introduit sont très bonnes. Comment comprendre cette crise inédite entre endettement, inflation et planification ? Quelles seront les places de la France et de l’Europe dans cette course géopolitique ?

Ces questions exigent un encadrement général.

La nouvelle situation bouleverse tout. On pourrait dire que nous sommes arrivés à un point de non-retour dans une nouvelle tectonique du temps. Peut-être que le point de non-retour est une bonne chose car les trente années qui sont derrière nous n’ont rien de glorieux.

On a cru à la fin du bipolarisme, que le monde technicisé et que la mondialisation technique était une chose dans laquelle on aurait pu rentrer en mettant de côté tous les éléments d’incertitude. La situation dans laquelle nous nous trouvons actuellement est une ré-explosion de l’incertitude. En Europe, on a cru que l’intégration européenne était inéluctable et on s’est aperçu qu’elle ne l’était peut-être pas et qu’il fallait lutter si on voulait la mettre en place.

Il existe deux transitions essentielles à mes yeux. D’une part la transition écologique, si je peux dire néo-énergétique, et puis la transition budgétaire et financière.

On dit qu’il faut décarboner. Il faut donc redéfinir les bouquets énergétiques. Cependant, nous savons bien que les ressources renouvelables sont intermittentes. Elles sont présentes quand elles le veulent et non pas quand on en a besoin. Il faudrait donc construire une banque où l’on dépose de l’énergie pour la reprendre quand on en a besoin. Il y a donc une dimension financière fondamentale, c’est un modèle bancaire. Si l’on veut passer au renouvelable, il faut investir massivement dans le stockage et c’est là un problème car si on imagine même des transitions douces au renouvelable, la production actuelle des batteries va créer des contraintes d’offre assez importantes. Je parle de la production d’énergie. Si on ne veut pas alimenter les voitures électriques avec de l’électricité faite avec le gaz ou le carbone, l’on se retrouve avec plus encore de contraintes d’offre. Il faut aller de l’avant, mais il faut aussi que l’intendance suive.

Deuxième problème, nous sommes aussi dans une transition néo-énergétique. En effet, on peut faire une transition de façon souple car on va utiliser le gaz pour gérer les besoins de pointe. Le ministre des finances allemand a d’ailleurs dit que « les énergies renouvelables qui sont le penchant positif de l’affranchissement à l’égard du gaz russe sont le socle de la liberté à venir ». Cela revient à fonder notre liberté sur la disponibilité d’énergie. Il faut sortir du gaz, c’est un impératif géopolitique – mais il est nécessaire de se demander à quel prix.

Le risque est de passer d’une dépendance vis-à-vis de la Russie à ceux qui produisent les batteries, c’est-à-dire la Chine, qui exerce un quasi monopole sur les terres rares. Si l’on veut s’éloigner de Poutine, le risque est de devenir dépendant de la Chine. Dans les deux cas, ce qui est évident c’est qu’il faut investir dans la production et la recherche car peut-être que la frontière de la batterie n’est pas celle de lithium et qu’il y a une autre solution, les investissements publics – ce qui mettrait en avant la question de la planification.

Keynes parlait de socialisation de l’investissement. Cela signifie qu’on socialise avant tout le temps d’attente qui est lié à l’investissement, c’est-à-dire qu’on trouve des manières pour acheter du temps. Les investissements ont besoin de temps pour avoir des retours.

L’Europe est confrontée avec la capacité de coordonner des plans publics mais aussi énergétique. Comment financer ces plans ?

En Europe, on a utilisé une logique de compétition entre Etats pour accéder au marché financier. L’hypothèse était l’efficience des marchés, la discipline des marchés. Les dépenses publiques vont dans la bonne direction et je pense qu’il faudrait aujourd’hui passer à une logique de coordination des marchés. Il faut qu’un point de repère soit donné de façon crédible de la part des autorités d’institutions publiques, imaginer une forme de coordination dans la gestion de la dette. Le 23 décembre, Macron et Draghi ont écrit une tribune sur le Financial Times, dans laquelle ils parlaient d’une constitution d’une agence européenne de la dette pour la dette Covid, et les dettes exceptionnelles.

Je défends quant à moi le projet d’une agence européenne de la dette qui serait à la fois non mutualiste et coopérative, capable d’absorber toute la dette de la zone euro et qui peut aider à la constitution d’une capacité fiscale centrale. Une agence de ce type nous donnerait, à nous Européens, un titre européen sur les eurobonds. Nous relevons alors un double avantage : le positionnement géopolitique de l’Europe et l’intégration du marché bancaire, de l’union bancaire, en Euro.

ANTOINE REVERCHON

Ce qui est inquiétant, si j’ose dire, c’est qu’il y a des niveaux très techniques : un niveau financier, un niveau institutionnel pas réellement au point. Il est alors difficile d’imaginer l’articulation des outils capables de relever les défis de la planification écologique. Comment peut-on articuler vos propositions ?

MICHEL AGLIETTA

Je ne serai pas si pessimiste par rapport au projet de la Commission.

D’une part, la Commission dispose maintenant à travers le système d’échange des permis d’émission la possibilité de monter le prix du carbone. Le point fondamental est que tous les produits importés ne puissent pas être considérés comme une concurrence déloyale vis-à-vis des pays européens. C’est une question politique. La Commission a les moyens si elle augmente le prix du système d’échange d’émission et si elle introduit la taxe aux frontières d’inciter à un certain nombre de dépenses.

Elle cherche actuellement à développer un ensemble de dispositifs qui soient des dispositifs d’investissement assez détaillés. Éviter que la biodiversité soit étouffée par les ressources budgétaires qu’elle gagnerait par la taxation carbone. Elle a une stratégie vaste : biodiversité, économie circulaire, énergie renouvelable offshore, rénovation thermique des bâtiments généralisée et restauration des forêts et lutte contre l’artificialisation des sols. On sait ce qu’il faut faire, ce ne sont pas des choses extraordinaires. Je dirai que la Commission veut renforcer le financement pour que tous les pays soient englobés dans la même politique, c’est-à-dire un fond social pour le climat qui devrait fournir 25 % de l’accroissement des recettes fiscales que permettent les échanges de quotas unifiés, et compléter cette taxe aux frontières. De façon à permettre aux pays qui ont le PIB le plus faible et la plus grande part d’énergie fossile d’avoir des aides. La commission cherche à unifier l’Europe.

JEAN PISANI-FERRY

On a eu une loi climat et résilience très difficile à expliquer. On peut critiquer le plan européen sur de nombreux aspects mais il est doté d’une architecture et d’objectifs précis avec une série d’instruments de premier rang. Il a une dimension distributive. Voilà tout ce qui a manqué dans l’architecture française.

MAGALI REGHEZZA-ZITT

Je dirai deux choses. D’abord, il existe en France des outils, comme la Stratégie nationale bas-carbone (SNBC). Vous disiez que, pour emporter les individus, il faut un chemin. Après le troisième rapport sur la SNBC, il a été dit que nous ne suivions pas le cap.

Il est inconcevable de demander à la population de faire des efforts alors que nous même n’en faisons pas. Le deuxième point consiste à apporter une vision globale, transversale et donc une stratégie au sens le plus fort du terme. Nous savons quels sont les risques de transition. Le chemin n’est pas tracé et, de fait, en fonction des territoires, nous serons face à des arbitrage différents. C’est pour cela qu’il y a peut être un point qui manque dans ce débat, qui est la dimension démocratique.

Nous avons besoin de donner des chemins clairs. La question de la rénovation thermique n’est pas un problème de comportement de la population. Nous n’avons pas la main d’œuvre nécessaire et qualifiée, car il faudrait développer des filières de formations continues et initiales. La transition se passe donc aux ministères de l’éducation nationale, de la recherche, de la santé et de l’agriculture. En fait, partout sauf au ministère de l’énergie, de la transition écologique. Sans cela, nous continuerons à faire de la tactique.

A-t-on assisté à la mise en place d’instruments, d’outils qui permettent d’articuler l’ensemble des dimensions dont on parle aujourd’hui pendant les Trente Glorieuses ?

ERIC MONNET

Le point qui vient d’être rappelé est fondamental. Si on veut revenir à l’histoire c’est important de savoir pourquoi elle a échoué et qu’on a changé. Cela pointe un problème, celui des actifs échoués. Il y a des activités qu’il va falloir détruire. C’est aussi lié à ce que Jean Pisani-Ferry a dit sur les voitures. Aujourd’hui la transition est assez lente sur les voitures électriques par rapport à la mise en place de l’aviation par exemple. Nous possédons actuellement un stock de voiture thermique énorme. En d’autres termes : la technologie existe mais la question porte maintenant sur la gestion des stocks.

Cela est vrai aussi pour les centrales à charbon. Que va t-on faire de ce que l’on a déjà ?

Gérer une faillite et la destruction de capital. La planification des années 1970 a été la désindustrialisation. La fermeture sectorielle. On assiste en ce moment à une demande de vraie transition. Cela a un coût budgétaire énorme qu’il faut assumer. Il faut assumer l’idée qu’à court terme il y a aura un coût très fort qui peut s’estomper à long terme. Il faut être capable de gérer cette mise à l’arrêt d’une partie de l’économie.

MASSIMO AMATO

Mais il y a la question d’une transition et du rythme de cette transition en lien avec la question du coût de désinvestissement. La question d’organisation et des politiques industrielles doit nous interroger. À quel niveau voulons-nous faire cette transition ? Est-ce une question de politique nationale ou de coordination et d’intégration ?

Il y a des investissements que l’on peut faire seulement si on raisonne au niveau européen. Le fait que les réseaux européens soient intégrés est important. Tout cela coûte environ entre 375 milliards et 425 milliards à l’horizon 2030. Est-ce qu’on peut se permettre de penser avec cette envergure vers le futur sans une politique d’investissement public ? Les marchés ne savent pas faire les gardiens, ils ont besoin d’être aidés.

On a vaguement l’impression que l’on a des solutions et des instruments mais que rien ne se met en place. J’ai un peu de mal à projeter ce qui vient de se dire dans une réalité concrète.

MICHEL AGLIETTA

On a créé une dette européenne qui permet un début d’intégration dans l’ensemble des pays et qui est non négligeable.

JEAN PISANI-FERRY

Votre ressenti vient sûrement du fait que nous avons essentiellement mis en avant les problèmes que nous rencontrons – mais la réalisation de toutes nos idées est parfaitement faisable. Il faut comparer avec ce qu’on a réussi à surmonter, le problème du vieillissement par exemple. Nous avons absorbé la crise financière, donc ne nous disons pas que tout cela est impossible. C’est juste compliqué et nouveau. Il faut se mobiliser pour affronter cette nouvelle crise.

Read the article on the website Le Grand Continent

Économie de guerre et planification écologique

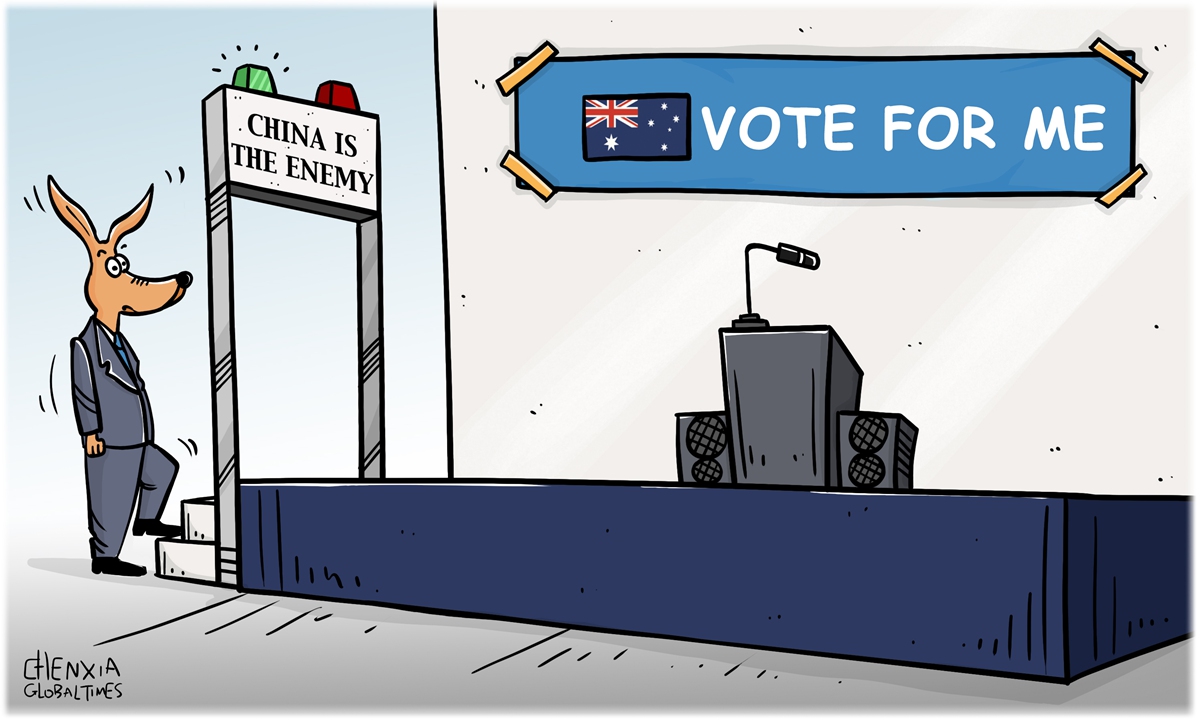

MADRID – Russian President Vladimir Putin’s war against Ukraine has served Europe a heaping dose of energy realism. While the European Union was touting a “no pain, all gain” transition to renewable energy, many of its industries – particularly in Germany – had developed a debilitating dependence on cheap Russian gas. This revelation should be the first step toward a more realistic – and less dogmatic – European approach not only to its own energy transition, but also to that in the Global South.

The EU has an action plan for weaning itself off Russian fossil fuels. But, while the details of REPowerEU are still being finalized, it is already clear that, like so many European “solutions,” the plan is an exercise in muddling through, exemplified by the fact that it will not be completed until 2030.

Though REPowerEU aims to accelerate the rollout of renewables and replace gas in heating and power generation, it also depends significantly on the diversification of energy supplies. Already, energy producers in the Global South have received desperate pleas to help meet the EU’s energy needs, which has probably prompted more than a few eye rolls. After all, countries across the developing world have endured years of European proselytizing about the importance of rapid progress toward a carbon-free energy system.

If the EU cannot achieve this in the short term – in order to avoid funding an unjust war, no less – the Global South most certainly cannot. Europe is worried that economic growth and local livelihoods will suffer if it attempts to move too rapidly to renewables. Developing economies are worried that they will have no path to sustained economic growth and poverty reduction at all.

They are right to worry. The positive correlation between baseload power and prosperity clearly shows that a reliable energy supply is essential to economic progress. But, globally, 770 million people – mostly in Africa and Asia – lack access to electricity. In Sub-Saharan Africa, the pandemic worsened energy poverty, with 77% of the region’s people now living without electricity, compared to 74% in 2019.

Given that future population growth – and, thus, growth in energy demand – will be concentrated in the Global South, this problem is set to get much worse. And, for now, renewables cannot solve it, because they do not represent a sufficiently reliable power supply. A scale-up in hydrogen fuel could change this, though this remains a stretch for emerging-market and developing economies.

United States Special Presidential Envoy for Climate John Kerry, for one, has now recognized the folly of attempting to force developing economies to go fully renewable. On March 7, following the Russian invasion of Ukraine, he acknowledged that gas would be crucial to economic development in African countries. Even the World Bank – without much fanfare – has reversed its moratorium on financing gas projects.

Yes, this new realism implies a near-term increase in African emissions – but starting from a very low level. The 48 countries that comprise Sub-Saharan Africa (excluding South Africa) represent 0.55% of global carbon dioxide emissions. As a whole, Africa consumes less energy than any other continent – far less than Europe, especially if one takes into account historical consumption.

Rich countries are well aware of this discrepancy, which is why developing countries have been increasingly critical of the developed world’s climate hypocrisy: constant pressure to cut emissions coupled with prolonged refusal to finance climate mitigation and adaptation in the Global South.

The Green Climate Fund embodies this hypocrisy. At the United Nations Climate Change Conference in 2009, developed economies pledged to channel $100 billion per year for mitigation and adaptation efforts in developing countries by 2020. As of January 2022, participating countries’ pledges amounted to a measly $10 billion.

Sustainability is vital to our planet’s future. But the green transition must be just. And justice demands that the Global South receive the same opportunity to develop as the North had. That will be possible only with energy security for all.

That is why this week’s Sustainable Energy for All Forum is so important. Stakeholders from both the public and private sectors will gather in Kigali, Rwanda, to find ways to accelerate progress toward UN Sustainable Development Goal 7: ensure access to affordable, reliable, sustainable, and modern energy for all.

This year’s Forum comes at a pivotal time in the global energy transition. Moreover, this is the first time since the Forum was launched in 2014 that it will be held in Africa. One hopes that the continent’s centrality to the event – and the harsh realizations that the war in Ukraine has imposed on Europe – will be reflected in its conclusions, which, given the current crisis, will be more consequential than ever.

Europe has always prided itself on being a leader in the green-energy transition. This should not change. But, rather than allowing its vision to become clouded by idealism and ideology, the EU must ensure that its energy ambitions – for itself and for developing economies – are firmly grounded in reality. Europe must support developing countries’ efforts to adapt to climate change and achieve net-zero emissions. But it must also help them to achieve energy security. As one African minister succinctly put it, “We will decarbonize, but first we have to carbonize.”

Read the original article on the site of Project Syndicate.