Executive Director Dr Michael Fullilove reflects on the Trump administration, the effect of the midterms on US foreign policy and what this means for Australia and the world order. This speech was delivered at the Lowy Institute on 13 November 2018.

Many of you will know that I have been arguing for some time that Australia needs to step up its foreign policy efforts.

In 2015 I was honoured to deliver the Boyer Lectures, which were titled ‘A Larger Australia’.[i] I called the first of my Lectures ‘Present at the Destruction’ – a play on the title of Dean Acheson’s memoir about the establishment of the post-war order, Present at the Creation. I argued that the country around which the post-war order was constructed, the United States, had stepped back from the world, while powers such as China and Russia had stepped forward into it. The pillars supporting that order were weak. And the principles that defined it were under challenge. The order was not necessarily finished, I said, but it was fraying.

Some protested that I was being too gloomy.

But since then we have seen the international system degrade further. Nationalism and protectionism are rising. Faith in democracy is falling. Strongmen and authoritarians are up on their hind legs. International norms are being flouted. Assassinations and extrajudicial executions on foreign soil seem to be multiplying. The United Kingdom is exiting the European Union, which will weaken both Britain and the West. And the leader of the free world is Donald J. Trump.

No one is saying now that I was too gloomy.

Ladies and gentlemen

We are now halfway through the first term of the Trump administration. Today I will talk about the first two years of Trump’s foreign policy, how the midterms will affect US foreign policy, and what this means for Australia.

President Trump’s foreign policy

Ladies and gentlemen

President Trump came to office with a more coherent worldview than other recent American presidents. For decades, he has held four core beliefs about the world.

They are not exactly the Four Freedoms.

First, Mr Trump scoffs at the longstanding American commitment to international leadership and cooperation. During the presidential election campaign he promised to wall off the world and reduce America’s international commitments. In his midterm election campaign he sent troops to the border to stop a caravan of migrants, and vowed to end birthright citizenship. Since the 1940s, American presidents have appreciated the advantages of global leadership. Mr Trump seems oblivious to them.

As I mentioned earlier, the process of pulling America back from the world did not start in 2016 – but it has certainly accelerated since then.

Second, Mr Trump is unimpressed by the alliance network through which Washington has traditionally projected its influence – even though China or Russia would dearly love to have an alliance network as powerful and cost-effective as that of the United States.

Third, he is hostile to free trade agreements (or at least those negotiated by others).

Finally, he has a weird affinity for strongmen such as Russia’s President Vladimir Putin. By contrast, he is lukewarm about most democratic leaders.

In office Mr Trump’s instincts have, in many respects, informed America’s policies.

He junked the Iran deal. He pulled out of the Paris Accord. He boosted the Brexiteers, and called for other countries to leave the European Union. He signalled that America will withdraw from the INF Treaty with Russia.

On alliances, he repeatedly refused to endorse the collective security guarantee of the NATO treaty, and threatened that the United States would ‘go (its) own way’ if ‘delinquent’ NATO members did not increase their defence spending. He has been ambivalent towards bilateral alliances with South Korea and Australia.

On trade, President Trump withdrew from the TPP and levied tariffs on A$350 billion of Chinese imports.

And he has pandered to President Putin. He accepted the Kremlin’s denial of election interference over the considered opinion of his own intelligence community. He has emboldened a cohort of strongmen including The Philippines’ Rodrigo Duterte, Hungary’s Victor Orban, Italy’s Matteo Salvini, Saudi Arabia’s Mohammed bin Salman and North Korea’s Kim Jong-un.

Of course, Mr Trump has had his foreign policy successes. He put upward pressure on NATO allies’ defence spending – a good thing, and no small thing. He forced allies such as Canada and Mexico to renegotiate trade agreements. He drew the eyes of the world when he met with Kim Jong-un.

But the scale of his successes is mostly modest; certainly, less than he claimed. For example, the US-Mexico-Canada Agreement is not notably different from NAFTA. It is more of a rebranding than a rewriting.

And at what price do these successes come? A stronger party can usually impose its will on a weaker party, but over time, bullying behaviour will undermine the regard in which the stronger party is held.

The genius of America’s conduct after the Second World War was, as historian John Lewis Gaddis observed, that Washington established ‘hegemony by consent’.[ii] If you push your allies to the brink in every negotiation, that consent will quickly evaporate.

At home, President Trump has lowered the bar of acceptable political conduct. His dismissal of all criticism as ‘fake news’ undercuts the free press and has been adopted by dictators abroad. His violent language helps to normalise political violence on the part of some of his followers. His cynicism undermines liberal values and strengthens the claim of Moscow and Beijing that Western democracy is a sham. As my friend, The New York Times columnist Bret Stephens, wrote: ‘The story of the Trump presidency so far isn’t catastrophe. It’s corrosion — of our political institutions, civic morals, global relationships and democratic values.’[iii]

Think of some of the disturbing international events of the past two years. Kim Jong-un assassinated his brother at a major international airport with a chemical weapon. The head of Interpol disappeared in China. A journalist was murdered and dismembered in the Saudi consulate in Turkey, apparently on the orders of the Crown Prince. Once Washington would have cared about these developments and done something about them. Now we hear crickets.

The ghastly case of Jamal Khashoggi is instructive. As Susan Glasser, Washington columnist for the New Yorker – who will soon visit the Lowy Institute – wrote recently, the Khashoggi case is ‘the Trump Presidency distilled to its morally compromising, press-bashing, truth-denying essence. At a time when many question American leadership in the world, Trump’s combination of credulity and cynicism in response to the brutal murder of a dissident who sought refuge here gives the world’s bad guys yet another reason to cheer.’[iv]

President Trump’s worldview has shifted US foreign policy and weakened international society. However, the president’s writ does not run everywhere. Two factors have limited the Trump influence on Trump foreign policy.

The first is opposition from within his administration – the so-called Deep State. The ‘adults in the room’ have prevented the president from doing irreparable damage to America’s alliances and foreign relationships. They have issued official documents such as the National Security Strategy and the National Defence Strategy, which reflect orthodox rather than Trumpian policies. For the most part, they have had a positive effect. Thank God for the Deep State.

However, by now most of the adults have left the room. There are persistent rumours that Chief of Staff John Kelly and Secretary of Defence Jim Mattis will soon follow the others out the door.

Second, the president lacks the patience, discipline and focus to implement his will. He is not really interested in solving policy problems. He is interested in being seen to win. As Tom Wright of the Brookings Institution and the Lowy Institute argued recently, Mr Trump’s style is to make a bold and unexpected move on an issue, declare victory and move on to something else.[v]

The historian Arthur Schlesinger said of Franklin Roosevelt that ‘detail stuck in his mind like sand in honey.’[vi] No one says this of Donald Trump. He is not a details man. Next steps are not important to him. He prefers cheap cheers.

Few observers believe, for example, that scrapping the Iran nuclear deal lessened the chance of Iran obtaining nuclear weapons. Few expect Kim Jong-un to give up his nukes. So goading Tehran and romancing Pyongyang were not real victories. But in the Trumpian era, what happened is a detail. What is seen to happen – what Mr Trump declared just happened – this is what matters.

These two factors – the Deep State’s resilience and the president’s character – have combined to limit the damage Mr Trump has done to the international system. He has hurt America’s interests, damaged international agreements and diminished America’s attractiveness, but he has not yet done irreversible harm.

However, we should not be too sanguine. President Trump is yet to face an externally generated foreign policy crisis. Most of his problems to date have been internally generated. President Obama came to office in the midst of a major financial crisis. Imagine if another such crisis were to occur, and our last line of defence were Donald Trump.

As Mr Trump’s confidence increases, and the influence of his professional advisers ebbs away, the likelihood of presidential error increases further.

The 2018 US midterm elections

This, then, was the foreign policy record submitted to the American people in last week’s midterm elections. Of course, the elections were not just about foreign policy. Midterms are traditionally seen as a referendum on the incumbent president, and this time around, President Trump declared them to be so.

So, did Mr Trump win or lose?

The answer is: ‘it’s complicated’. Both sides have something to skite about.

The president described the result as a ‘fantastic success’ and claimed a ‘Big Victory’. It is true that Republicans increased their majority in the Senate, so Mr Trump’s partisans can say there was no blue wave, only a blue ripple. In his post-election press conference, however, the president did not carry himself like a winner.

Democrats can point to the fact that they won control of the House of Representatives for the first time in eight years. They also won the House popular vote by seven or eight points at a time of record high employment and strong economic growth. Democrats now have the power to check the president’s agenda and investigate his affairs.

Mr Trump remains unpopular with the American people, however in the midterms he tightened his grip on the GOP. Republicans ran towards Trump, not away from him. Many who previously criticised or rejected the President, such as Senators Ted Cruz and Lindsay Graham, now embrace him. And several moderate Republicans lost office last week.

So Americans delivered a slap, not a punch, to Mr Trump. He was not submerged in a blue wave, but the water is now up to his knees.

The question is: how will this result affect a person like Mr Trump?

On the one hand, he might moderate, as George W. Bush did in the second half of his first term, when he realised that events weren’t proceedings as expected. The president may conclude that in order to maintain his reputation as a change agent, he needs to cooperate with Democrats on some areas such as infrastructure and emphasise the positives of the strong US economy rather than the negatives of immigration.

He may invite the adults back into the room – turning over more control of foreign policy to the experts, for example, by empowering Secretary Mattis.

This seems unlikely, however. It is more likely that he will double down.

Given the likelihood of gridlock in Washington, the president may well get bolder in his foreign policy – Trumpier, if you like – both because he has greater freedom to move abroad and because he thinks foreign wins will help him at home.

The president described these two scenarios himself the day after the midterms. He said that he and Speaker Nancy Pelosi could create a ‘beautiful bipartisan-type situation’ but, if the Democrats came after him, he would adopt a ‘warlike posture’.

We should prepare for both possibilities. Certainly, we can now say with some confidence that the United States will not ‘snap back’ to normality. Mr Trump is more likely than not to be re-elected in two years’ time. So America’s posture is unlikely to change any time soon.

President Trump and Australia

What does all this mean for Australia – a country that relies heavily on its security alliance with the United States, but whose citizens distrust the US president? Recall that this year’s Lowy Institute Poll found that only 30 per cent of Australians have confidence in Mr Trump ‘to do the right thing regarding world affairs’.[vii]

Australia believes in a rule-based order. Mr Trump does not. He does not believe in a rules-based order between individuals. He does not accept that rules that apply to other adults also apply to him. And he clearly does not believe in a rules-based order between nations. He believes in a power-based order, by which I mean using all of America’s power, even against its friends, to squeeze out the maximum short-term advantage for the United States.

There are broadly three approaches the Australian government could adopt in response to the Trump effect.

The first approach would be to imitate President Trump – to devise an ‘Australia First’ foreign policy. No one proposes explicitly that we should ‘Make Australia Great Again’. But you see hints of such an approach in suggestions that Australia should pull out of various international agreements or curry favour with Mr Trump by copying his policy positions.

Paul Kelly provided a succinct rebuttal of this line recently in The Australian. ‘The Trump fan club in this country’, said Kelly, ‘doesn’t grasp that America is big enough and powerful enough to live with decisions that antagonise much of the world — but that Australia isn’t, and doesn’t escape with such immunity.’[viii]

Even if we could get away with aping his conduct, the truth is that President Trump’s instincts are profoundly antithetical to Australia’s interests.

Mr Trump is sympathetic to isolationism; Australians are inclined toward internationalism. Mr Trump is an alliance sceptic; Australians are alliance believers. Trump is hostile to free trade; Australia is a trading nation. Mr Trump swoons over autocrats and strongmen; Australia is an old democracy and a free society. Mr Trump decries globalists; nearly four in five Australians polled by the Lowy Institute agreed that globalisation is mostly good for Australia.[ix]

So an ‘Australia First’ foreign policy would make no sense.

A second approach would be the opposite of the first. Australia could join the ranks of the ‘Never Trumpers’. Our leaders could spend their time refuting President Trump’s untruths. We could edge away from the United States – perhaps move towards its rival, China.

This would be an act of self-sabotage. I am concerned about what President Trump presages for the world. Australia should stand up to him when our interests and the order are threatened. But we should not join the global Resistance. For all its frailties, the United States remains the keystone of the international system. And America is still in play – both its liberalism and its power. There is a good chance that America will be back.

I prefer a third approach.

I agree with the Australian government’s stated commitment to the rule-based order – but I think we should do more to support that order.

This would be a hard task in the best of circumstances. Australians are often complacent about the world. We are interested in international events – but we see them as things that happen over there, rather than things that will affect us here. Too often we regard ourselves as onlookers, rather than players.

And at the moment, of course, our political class is traumatised by a decade of failure and churn. It is hard for governments to be creative when they are beleaguered.

The last prime minister and foreign minister produced a foreign policy white paper that is persuasive on the importance of the rules-based order. But what new initiatives is the government undertaking to support the order? What risks will we take? What costs will we bear?

I would like to suggest eight principles that might inform a larger, more creative Australian policy towards the United States and the international order in the Trump era.

First, we need to maintain our alliance with the United States. As my chairman Sir Frank Lowy said in this year’s Lowy Lecture: ‘Australia would be mad to walk away from the alliance. And where exactly would we go?’[x]

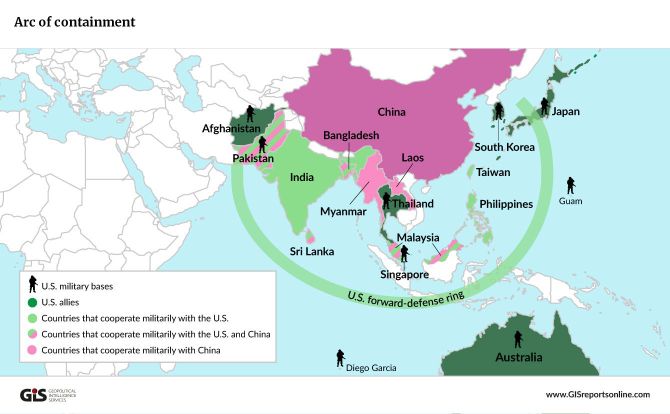

In the long run it is China, not the United States, that poses the greatest challenge to the existing order. China’s rise makes the alliance more, not less, important. Far from suggesting that Washington retreat from regional leadership, as some suggest, we should urge that Washington reaffirm its presence in Asia. A robust US presence is necessary to maintain a balance of forces in the region.

Second, in our dealings with Mr Trump we should stand up for ourselves and our values. We should avoid the example of British Prime Minister Theresa May, who displayed unseemly enthusiasm in her early approaches to the president, culminating in a humiliating joint press conference in the garden at Chequers in which she looked on while he complimented her rival, Boris Johnson, and railed against the ‘fake news’.

Prime Minister Malcolm Turnbull has his famous phone call with President Trump. But compared to other allied leaders such as Germany’s Angela Merkel and Canada’s Justin Trudeau, he got off lightly. Australia’s time will likely come. When it does, Scott Morrison or Bill Shorten should stand up for Australian values. They needn’t troll the president, but neither should they defer to him. Like everything else in life, the Trump presidency will pass. My advice to leaders is: don’t do something you will regret later. Retain your self-respect. Maintain your independent bearing.

Third, we should call out challengers to the international order – whether they reside in the White House or Zhongnanhai. In March this year, then-Trade Minister Steve Ciobo was asked if Australia would consider supporting WTO action by other countries hit by President Trump’s aluminium and steel tariffs. He replied that Australia would ‘practise what we preach on free trade.’[xi] He was widely criticised for this statement – but he was right. There is too much at stake for us to keep our heads permanently below the parapet.

Standing up to Washington when required will give us credibility when we need to stand up to Beijing. Ciobo was correct: we should practise what we preach.

Fourth, we should be an exemplar in following international rules and observing international agreements. A country of our size benefits enormously from an international order in which the rules of the road are well established and widely observed. We should, in the words of Ralf Beste, head of policy planning at the German Federal Foreign Office in a recent appearance here at the Institute, ‘ruthlessly play by the rules’.[xii]

One example of this is the Paris Accord. The experts have told us what global warming will mean for Australia: more bushfires, worse heat waves, more droughts and flooding rains, rising sea levels, falling agricultural production. It is in our interest to play our part in helping the world to avoid the kind of dangerous warming predicted in the latest report by the IPCC. Accordingly we should bolster the Paris Accord. The last thing we should do is walk away from an agreement we signed under Prime Minister Tony Abbott, thereby weakening the case for concerted international action and also undermining our own reputation as a reliable country that sticks to its word.

Fifth, we should thicken our connections to other countries that matter to us. That means doing more with regional powers including Japan, South Korea, India, Indonesia and Vietnam – but also with like-minded extra-regional powers such as the UK and France.

This is easy to say, of course, and hard to do. Canberra should aim to build these relationships out. For example, it is important that Australia and Japan conclude an agreement to strengthen defence ties. We should also boost our cooperation with Southeast Asian militaries, particularly at sea. Australia is growing its navy because we know the big challenges to our security lie in the maritime domain. We also have an interest in helping Indonesia to increase its maritime capability.

Stepping up our intelligence cooperation with our neighbours would also be a good thing. I liked Defence Minister Christopher Pyne’s idea of providing training in reconnaissance and intelligence gathering to ASEAN countries.[xiii]

I also applaud French President Emmanuel Macron’s notion of greater cooperation between Australia, France and India.[xiv]We are three democracies with overlapping interests. Working more closely with New Delhi and Paris will open up new avenues of action.

Asia’s diplomatic geometry is changing. The linear application of power will not do the job any more. Australians will have to bone up on their trigonometry.

Sixth, we should work with other capitals to support global deals until the fever in Washington has passed. I commend the Turnbull Government for working with Tokyo and Ottawa to keep the TPP afloat. The TPP-11, ratified by Australia a fortnight ago, is a liberal development in a world that is increasingly illiberal.

Seventh, we should help to stand up a new concert of middle powers – countries that, like us, have an interest in supporting the international order and capabilities to help do so. It is past time to institutionalise a group of like-minded middle powers – a ‘coalition of the responsible’. In a recent essay in Foreign Affairs, Ivo Daalder and Jim Lindsay suggest that a G-9 of middle powers could meet annually at leader or ministerial level, or form an informal caucus within existing institutions such as the UN and the WTO.[xv]

Australia has a distinguished history of institution-building – from the United Nations and ANZUS to the Cairns Group and APEC – where our interests and values required it and the creativity of our leaders enabled it. We should draw on that history now.

Finally, and perhaps most importantly, we need to bolster our own national capabilities so that we are better positioned to shape our external environment and buttress the international system. If we want the United States to be a responsible stakeholder, then we must be a responsible stakeholder. We should not be one of those countries that opines furiously on international developments but refuses to stump up for a serious defence force – countries that speak loudly but carry a small stick. We should do what we say.

I welcome the progress made by the Coalition government in increasing defence expenditure towards 2% of our gross domestic product and I am pleased that the Opposition has also committed to the 2% target. In the future, a credible ADF may well cost more than that. It certainly won’t cost less. For Australia, the era of cheap security is over.

In government, Labor would find this a difficult commitment to meet. Last time it occupied the Treasury benches, it cut defence spending significantly as a proportion of our GDP. I agree with those progressives who say we should lead, not free-ride, on climate change. But equally I would argue that we should lead, not free-ride, on the provision of security, especially in our neighbourhood. I was pleased, therefore, to hear Opposition Leader Bill Shorten declare at the Lowy Institute last month that the 2% pledge is ‘fundamental’.[xvi]

Along with a muscular ADF, we need a better resourced diplomatic corps and a generous aid program.

For most of the last three decades, DFAT’s budget stagnated and our network shrank. This government has arrested that trend. Since 2015, DFAT has opened 10 new posts, and Prime Minister Scott Morrison announced last week another five new posts in the Pacific. But Australia’s diplomats are still thin on the ground. DFAT fields substantially fewer personnel overseas today than it did in the late 1980s. Our network is one of the smallest in the G20. This makes no sense.

It is also hard to understand the recent cuts to Australia’s aid efforts. Since 2014 aid spending has fallen in real terms from roughly $5.5 billion to around $4 billion. As a proportion of gross national income, Australian aid has fallen to its lowest point in half a century. We have cut our aid budget too far. We should undo some of these cuts. Foreign aid helps us to do good in the world, but it also helps us to do well.

Conclusion

I said in my Boyer Lectures that Australia’s strategic circumstances demanded a larger foreign policy. Those circumstances have deteriorated significantly since 2015. The results in the midterms have not improved things.

The pace of regional diplomacy is picking up. But as we go into summit season, others are making the running. We seem to have lost a step. How could it be otherwise when our new prime minister will spend most of the time between now and next year’s election introducing himself to his counterparts?

Australia needs to rediscover its ambition and revive its history of creative diplomacy. In our dealings with President Trump’s Washington, we will need to be a busy ally. But that will not be enough.

Australia is a beneficiary of the international order. From time to time, we must serve in its bodyguard.

[ii] John Lewis Gaddis, Surprise, Security and the American Experience, (Cambridge, London: Harvard University Press, 2004), 77.

[vi] Arthur M. Schlesinger Jr., The Age of Roosevelt, Vol. I, (Boston: Houghton Mifflin, 1957-60), 408.